人工膝関節の術後、“回復が早い傾向にある人”はここが違う!共通点は自主練習にあった!

監修:中田病院リハビリテーション部 理学療法士 外来班 主任 栗原

執筆:中田病院リハビリテーション部 理学療法士 人工関節班 遠藤

「自主練習はあんまりね…」

これは、リハビリ中によくある患者さんの声です。

人工膝関節の手術を受けた多くの方にとって、リハビリは「病院の中」だけでは終わりません。

むしろ、自宅で行う“自主練習”こそが、回復を左右する大切なカギとなるのです。

でも実際には、こんなお悩みをよく聞きます。

- 「やり方を忘れてしまった」

- 「これで合っているのか不安」

- 「ひとりだと続かない」

そこで今回は、リハビリの現場でよく指導されている基本的な自主練習を、わかりやすく整理してご紹介します。

どれも実際に多くの方が取り組み、効果を実感している内容です。

たとえば──

✅ 階段の上り下りができるようになった

✅ 買い物に行くのがラクになった

✅ 膝を気にせず趣味を再開できた

そんな日常をもう一度取り戻す第一歩として、この記事を役立てていただければ嬉しいです。

「マッサージとストレッチ編」と「筋トレ編」の二本立てでご紹介します。

今回は、「マッサージとストレッチ編」です。

本記事は、実際のリハビリの場面で指導している練習メニューをベースに作成しています。

内容はすべての方に当てはまるものではありません。

膝の痛みが強い方や、現在リハビリ中の方は、主治医または担当スタッフと相談のうえ実施してください。

この記事でわかること

- 自主練習がなぜ大切なのか?

- 実際のメニューと正しいやり方

目次

なぜ“自主練習”が回復のカギなのか?

「よくなる人って、いったい何が違うんだろう?」

「やり方はちゃんとあっているのかな。」

「あの人と同じ日に手術したのに、なんで進みがいいの?」

そんな疑問を持ったことはありませんか?

人それぞれ症状や状態は異なるため、自分と比べる必要はありません。

ですが、普段リハビリをしていて経過の良いと感じる方の多くが、リハビリの時間以外にも「自主練習」に取り組んでいます。

私たち理学療法士が日々リハビリをしていて、自主練習を無理なくコツコツ続けている方ほど、回復がスムーズと感じています。

私が考える自主練習が大切な理由は、以下の3つあります。

リハビリの時間や期限には限りがある

1対1のリハビリは「20分=1単位」として提供されています。

病院やクリニックによってリハビリの回数や時間は異なりますが、当院のほとんどの方が1回40分のリハビリを行っています。

リハビリの時間だけでは、どうしても限界があります。

限られた時間の中だけで回復を目指すより、自分自身の時間を活かした自主練習の継続こそが、より確実な回復への近道になります。

ご自宅でできることはご自宅で頑張っていただき、ご自宅でできないことを私たちリハビリスタッフと一緒に頑張ることが大切です。

リハビリの効果を持続させたいから

こうした言葉に、心当たりはありませんか?

「リハビリに来たときはよくなるんだけど、家に帰ると元に戻っちゃう」

「やってもらったときはいいんだけどねぇ…」

もちろん、一人では難しい自主練習もあります。

ですが、私たちは、できるだけ「自分で取り組める内容」を選び、実際の効果や運動中の姿勢をリハビリ中に確認・修正をしています。

なぜなら、自主練習を続けている方ほど、次のリハビリまで効果が持続し、回復のペースが良い傾向にあるからです。

自主練習を行ったからといって、すべての方が必ず回復するとは限りません。

病状や経過によっては、現状を維持したり、急激な進行を予防したりするためにも、自主練習は大切です。

ご自身の状態に合った方法で、無理なく継続することをおすすめします。

また、練習中に痛みが強くなったり、症状が悪化するような場合は、無理に続けず、必ず担当の医師やリハビリスタッフにご相談ください。

自分でもケアができるようになって欲しいから

リハビリを受けている時は、私たちリハビリスタッフがそばにいてサポートできます。しかし、入院中や自宅での生活場面では、ずっとそばにいることはできません。

さらに、リハビリには期限があり、ずっと続けられるわけではありません。

だからこそ、自分自身でケアを続けられる力を身につけることがとても重要です。

リハビリの場面において、自主練習の確認をするだけで、私たちが介入しなくても痛みが和らいだり、身体が動きやすくなったりすることはよくあります。

「自分でできるようになってきた」「前より動けるようになった」

そうした実感が積み重なることで、回復のスピードが高まり、心の面でも前向きな変化が生まれます。

もちろん、すべてを一人で完璧に行う必要はありません。私たちも、一人でできる内容にしぼって自主練習の提案し、自主練習の確認や修正も丁寧に行っています。

「リハビリ×自主練習=回復への近道」となります。リハビリ中の方だけでなく、これからリハビリが始まる方もぜひ、自主練習を頑張ってみてください。

人工関節後の自主練習メニュー

ここからは、実際に指導している自主練習を紹介と解説をします。

まずは、マッサージとストレッチからです。

傷周りのマッサージ

※イラストはイメージです

「傷まわりは怖くてあんまり触ってない…」

「触っちゃだめだと思っていた」

「傷口が突っ張る感じがする」

人工膝関節だけでなく、術後のリハビリをしているとこのような言葉をよく耳にします。

傷まわりが硬くなることで、膝が曲がりにくくなったり痛みにつながったりすることがあります。

膝が曲がるには、皮膚の伸長性が必要になります(1)。傷まわりの動きが悪くなるだけで、動きにくさ(以下:可動域制限)につながることがあります(2)。

膝蓋下脂肪体のマッサージ

膝の前側の痛みや可動域制限は、“膝蓋下脂肪体“(以下:脂肪体)というものが関係していることが多いです。

脂肪体は、お皿の下にある脂肪組織のことを言います。

この脂肪は贅肉ではなく、関節をスムーズに動かしたりクッション材になったりと色々な役割を持っています。

その脂肪体が手術や体重のかけ方などで炎症を起こしたり硬くなったりしまうと以下のような状態になります。

・膝の可動域制限につながる(3)

・膝の痛みにつながる(4)

・膝を伸ばす力を発揮しにくくなる(5)

この脂肪体の硬さを予防し、改善することで膝の可動域が広がり膝を伸ばす筋力の改善につながるとの報告もあります。(6)

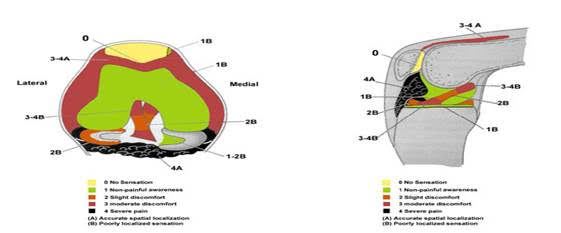

膝の痛みや正確な位置を特定できるかという実験で、膝蓋下脂肪体は激しい痛みがあり、正確に位置を特定できるという報告があります(4)。

(4)より

※黒いところが脂肪体。感覚なし0、激しい痛み4、正確に位置を特定できるA、位置の特定が困難Bとした。

また、この脂肪体には豊富な神経支配があり(4)痛みを感じやすい場所と言えます。

※Dye SF, Vaupel GL, Dye CC. Conscious neurosensory mapping of the internal structures of the human knee without intraarticular anesthesia. Am J Sports Med. 1998 Nov-Dec;26(6):773-7. doi: 10.1177/03635465980260060601. PMID: 9850777.より引用

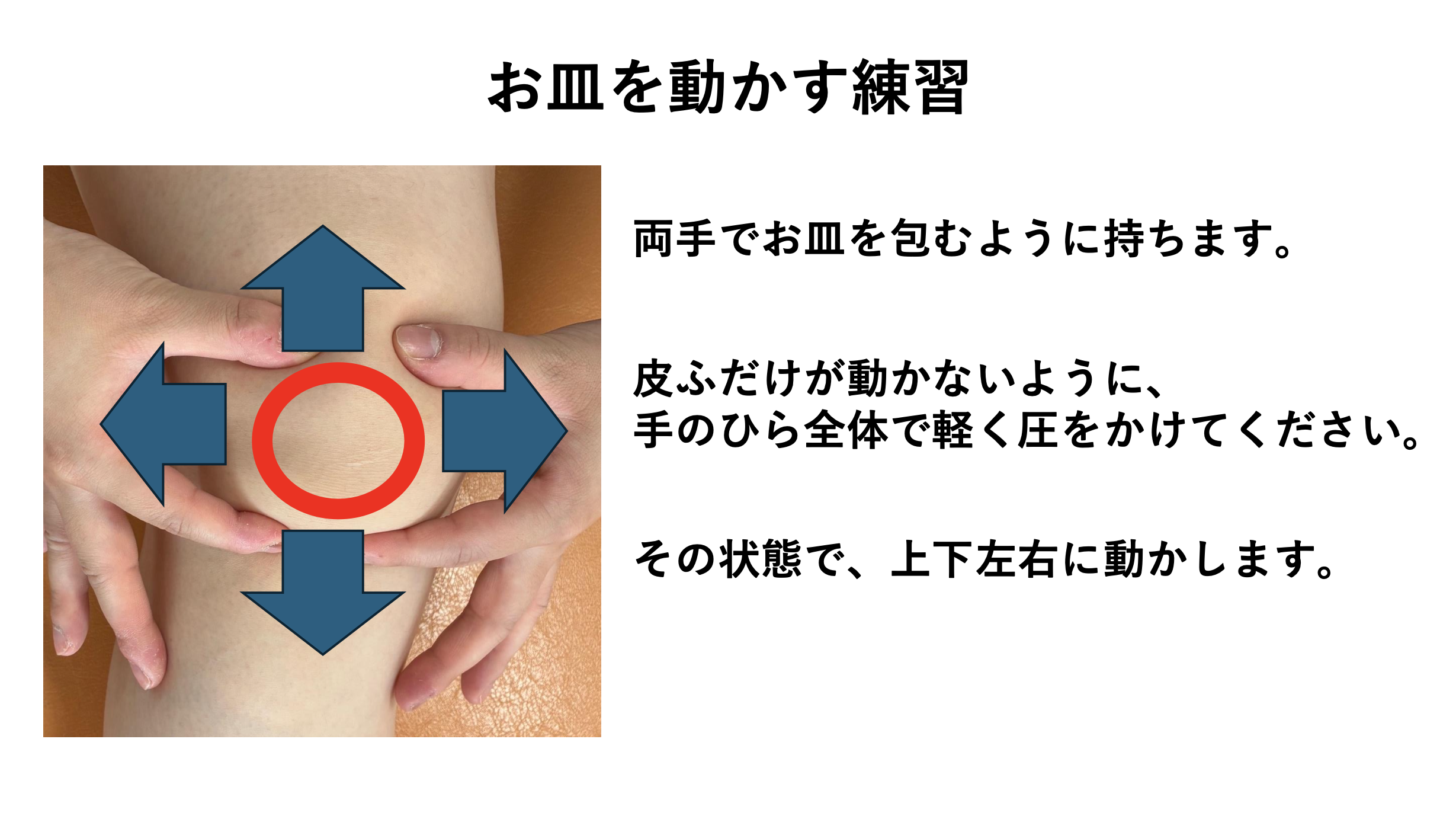

お皿を動かす練習

スムーズに膝を曲げたり※1膝を伸ばす筋肉の力を伝えたりする※2にはお皿が動く必要があります。※1 Neumann DA(著),嶋田智明・有馬慶美(監訳).筋骨格系のキネシオロジー 原著第2版.医歯薬出版,2012:590.

※2 Neumann DA(著),嶋田智明・有馬慶美(監訳).筋骨格系のキネシオロジー 原著第2版.医歯薬出版,2012:596.

膝の曲げ伸ばしの練習

自転車や階段、床に座るなどの動作を行うためには、スムーズに関節が動く必要があります。

マッサージも大切ですが、実際に曲げ伸ばしの動きを練習する必要があります。

伸展ストレッチ(伸ばす)

★パンフレットのご案内★

自主練習メニューの詳しい解説を掲載したパンフレット(PDF)もご覧いただけます。

曲がる角度は重要ですが、それ以上に伸ばす角度も非常に大切です。

その理由は、以下の4つだと考えています。

1.腫れや浮腫につながる(7)

2.膝前面のストレスにつながる(8)

3.1と2により痛みがでやすい状況になる

4.屈曲制限になる

つまり、膝が伸びないことで

✅骨で体重を支えることができないため、過剰に筋肉が頑張り腫れや浮腫が出やすくなる

✅曲がった状態では、お皿と太ももの関節(以下PF関節)にストレスがかかる

✅慢性的に筋肉が働き、ストレスがかかることで特に膝の前側に痛みが出やすくなる

✅ももの前の筋肉(特に大腿直筋:RF)が硬くなることで、膝が曲がりにくくなることが示唆される

という負のサイクルに陥ってしまいます。

膝に負担をかけないためにも、しっかり膝を伸ばせるようにしましょう!

屈曲ストレッチ(曲げる)

続いて曲げるストレッチです。

曲げるストレッチを行う前に、前述した お皿を動かす練習 を事前に行うと、より曲がりやすくなります。

手術前の状態によりますが、日常生活での支障なく過ごすためには約120°の屈曲可動域が必要と言われています(9)。

★関連記事のご案内★

より詳しく人工膝関節のリハビリ全体について知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください。

まとめ

今回は、人工膝関節後の自主練習(マッサージとストレッチ編)の解説と紹介でした。手術前の状態もありますが、良くなる傾向の方はしっかりと自主練習を行っていることがほとんどです。

この記事の冒頭でも述べたように、全ての方に当てはまるわけではありませんが、ほとんどの方に指導している内容となっています。

わからないことや痛みがある場合は、主治医や担当のリハビリスタッフに相談してください。

次回は、筋トレ編を紹介します。膝への負担を減らすだけでなく、スムーズに動くためには筋力が必要です。

ぜひ、合わせて頑張ってみてください。